1月11日,ofo宣布启动2017年城市战略,计划到1月22日以一天一城的速度,在10天内密集进入11座城市,从市场覆盖上来看已经是摩拜的四倍;摩拜进驻了全国9座城市,而ofo宣布进驻超过33座城市,基本覆盖了全国一线和绝大多数的省会城市,并率先开启了“海外服务”,进驻了伦敦和硅谷,成为共享自行车领域中覆盖城市数量最多、范围最广的平台。“一强独大”局面正式形成,难免让急于融资的摩拜有些尴尬。

摩拜单车在1月4日宣布其D轮2.15亿美元融资落定。这个光鲜数字的背后显而易见摩拜真的急了。

“我们之所以还在不停地找投资者,就是因为没有清晰的盈利模式,希望其他人给我钱,让我活下去、让我们继续发展,让我们跑得比别人快,然后一起找盈利模式。所以说到创业项目,现在谈盈利还太早了。”

不过,浮躁的创业环境下,说出这样的话,某些特定的程度在误导创业者,容易让一些脱离商业本质的创业者找到一种不切实际,似乎还有希望的寄托。同时也听到了很多人对这种虽然坦诚但不要脸的话语嗤之以鼻。

对于摩拜而言,我们能看到的是摩拜的轴承传动、全铝车身、实心轮胎,智能锁物联网芯片和GPS,这些听起来好牛逼,谁知道让人蛋疼的是整车重达25公斤,每辆造价成本高达3000元,而且全是自己造工厂生产,目的想要建立行业标准,对于竞争的残酷也只是停留在想象。

摩拜的问题就在于重成本、重运营、投放少、速度慢烧钱严重,而摩拜的最大竞争对手ofo,在轻成本优势下已经展开全国,如果没有源源不断资本的供给,摩拜很难再去和ofo直面竞争;这更佳证实了摩拜真的缺钱了。

相比之下,ofo快速扩展的背后离不开大财团资本支持,也离不开精细化运营的团队,更离不开ofo单车“低成本快速投放建立规模”的战略核心。

据了解,目前ofo已连接单车80万辆,超过市场上其他共享自行车投放量的总和,同时为超过1000万用户更好的提供1亿次出行服务。ofo的日订单量也已超180万,成为继淘宝、天猫、美团、饿了么、京东、滴滴、易到、口碑后,中国第九家日订单量过百万的网络站点平台。有关人员分析称,无论从开通城市数量、单车连接数量,还是从用户量、日订单量等各项数据指标来看,ofo均已占据行业第一。

关键在于,ofo每辆单车成本在200元左右,摩拜一台车3000元左右,摩拜投放一辆ofo 就已经投放15辆,在使用者真实的体验上来看网上吐槽的更多时摩拜单车的重、卡蛋、开锁难;所以单车的“体验便捷”数量覆盖“在竞争中特别的重要;这也是摩拜在吃过亏之后,推出一款成本在1000元左右的更轻便的单车原因,但是比着市场别的玩家还是要高很多。

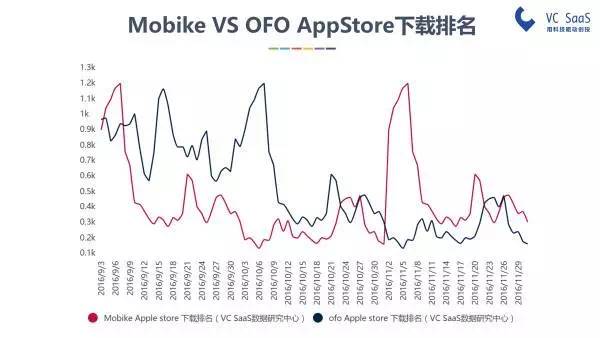

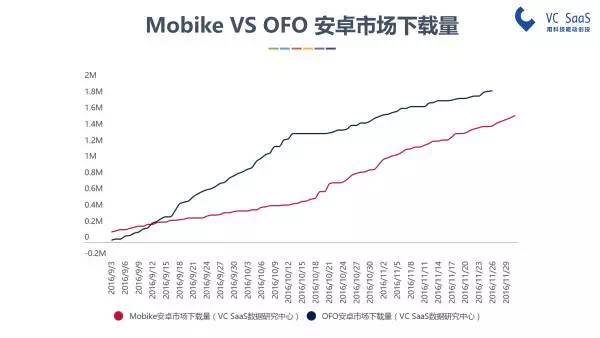

根据VC SaaS整理的应用市场下载数据分析来看,在iOS平台上摩拜和ofo的下载量平分秋色,而在覆盖面更广的Android平台上,ofo的下载量则要明显高于摩拜。此处又出现大写的尴尬。

此前,都说资本疯了,其实每次疯狂都有一定逻辑,在ofo和摩拜引爆单车市场后,国内的单车如雨后春笋,犹如当年的团购大战,除了准入门槛低之外,我想更多的是离不开市场的前景,据公开资料显示,以国内公共自行车系统最为发达的杭州为例,自2008年投入到正常的使用中以来,车辆投放从2800辆发展到接近90000辆,服务点从61个发展到接近4000个,累计租用超过7亿次,在投入车辆快速上涨的过程中,需求依然没有饱和,每辆车依然保持着每天4-5次的使用效率。此外,来自麦肯锡多个方面数据显示,2017年单车市场超预计过千亿规模,目前全部玩家加起来总市场才不到10%,这一些数据都证明,共享自行车的需求不仅明确存在,而且潜力巨大;这也是ofo舍命狂奔一举拿下33座城市的最底层的原因。

其实,除了资本疯狂之外,共享自行车本身没有太多门槛,透过表面来看共享自行车的商业本质是什么?我觉得是“便捷、高效、连接”这六个关键字。

如何解释,单车硬件本身的体验效果决定了便捷程度;选择运营模式轻重决定了整体的高效程度;而单车的数量决定了链接效果;对于最后三公里出行的用户来讲是即时感性消费,哪个单车离我近,骑行体验好,我就使用哪个。所以共享自行车生意想要做得大,必须自身不断投放车辆,还要真正撬动共享经济,连接更多社会上单车,提高单车覆盖率,让用户容易骑到单车,拥有更好体验,只有这也才能完成自身护城河的建立。

不难看出,摩拜早期失误就失误在并没有摸清单车的本质,选择了高成本自建工厂造车,重模式下速度起不来,没有大量投放单车,显然很难链接用户,这次摩拜急于融资目的无外乎就是城市扩展大量投放单车赶超ofo。

让摩拜连续尴尬的不仅是以上所述,据了解,ofo在C轮阶段就已经实现盈利,现在又一举拿下33座城市,此时的摩拜急于融资,就是要解决数量和速度的问题,快马加鞭本追赶ofo;这也无形的抬高了ofo下一轮融资的估值。

如今,ofo舍命狂奔一天一城“一强独大”引领单车市场,摩拜D轮融资到位也开始跑马圈地,还有别的传统单车厂商和纯互联网单车玩家纷纷加入,2017年注定单车大戏还会持续上演;看是热闹的背后还会有哪一些问题可以让我们去思考?

此前,在元旦期间,我去广州、深圳、上海、杭州四个城市出差,我看到的是每个城市都有形形的单车遍布大街小巷,突然觉得这才是真正的社会主义啊,幸福来的太突然;这更让我思考这个是好事吗?从过去历史来看,我一直相信所有的事情都是有周期和规律。

有些事情,是需要认命的,特别是在中国互联网创业浪潮里,无论是之前的58和赶集、美团和点评、还是滴滴和优步、哪个不是当初拼的你死我活,结果被资本家们包办了婚姻。同样的事情一定还会发生在共享自行车上,无论是大玩家先灭掉小玩家,还是直接收购,最后市场最多留下两个玩家;如果从市场格局和共享经济商业本质来看更看好ofo。

恰巧的是,今天刚好看到华兴资本的包凡分享对2017年市场的看法,表示:“未来三年内很难出现颠覆性的商业机会,创新已确定进入一个相对的瓶颈期。“对于长期资金市场来讲,未来充满了不确定性;那么对于任何勇于探索商业模式的公司来讲就从另一方面代表着,一切要回归商业本质,围绕用户提升用户服务价值做深耕。

显然单车市场,除了单车硬件在未来一年里还会一直在升级之外,我想更多的空间在于,通过积累的用户出行数据形成数字化,按照每个用户出行数据延展到更多服务领域,例如共享运动单车、各个细分场景下的单车覆盖,比如我朋友丁振辉做的“e骑游”就是做旅游场景的单车骑游,已经受到资本极大关注;不仅如此,还会有智能硬件、健康保险等上下游的服务都会涉及。如果说第一阶段的单车工具是个看的见并且还很划算的生意,那么从工具到服务又一次打开了长期资金市场的大门。

此外,有专家预判2017年共享自行车的投放量不低于2000万辆,如果这个数量下去后,共享自行车一定会出现一系列社会问题,我想此时政府也在观望,让出行更美好本来是件美好的事情,出现社会问题,政府到时一定会着手解决有关问题。当然,对行业的共享单车企业来讲,更应该配合政府规范管理出台有关政策来共同完善共享自行车市场,至于说是不是推出 “电子桩”和“电子围栏’这一切都在预判范围内,只有规范化之后才能让行更美好。

如果说,2016年的“橙黄大战”是共享自行车高速成长之年,那么,2017年开年之际ofo一天一城“一强独大”的扩张步伐,代表共享自行车进入爆发之年;作为一个低门槛、重资本、规模经济的生意,拼的就是速度和规模,只有速度和规模壁垒建立之后,才能够有效防御对手,形成非常大的优势得到长期资金市场的高回报。

那么,在共享自行车迎来爆发良机之外,行业玩家更需要兼顾产品体验、综合运营和维护、以及监管政策走向等问题;创业本来就挺难,成为风口项目更难,成为风口项目之后活下来难上加难;加油吧单车骚年们,战争已经打响,战争又马上结束。

作者: 崔大宝「BP+」创始人[BP+,是专门提供商业计划书服务的机构]商业科技自媒体人,6年创业管理 投资分析 品牌传播经验。曾指导服务近百家勇于探索商业模式的公司商业计划书,帮助融资金额近亿元。商业合作微信:c0100531